O carro de boi nas terras capixabas

Luiz Guilherme Santos Neves

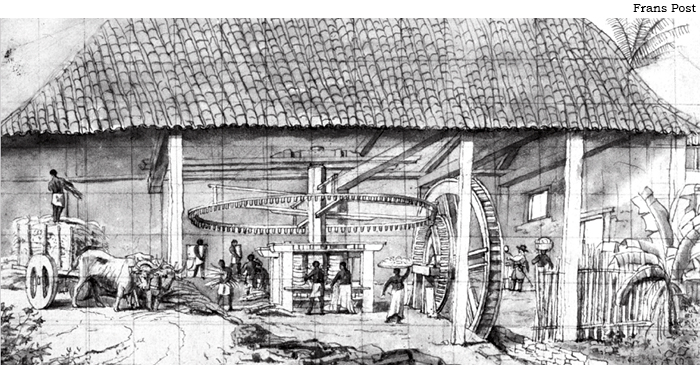

Os primeiros engenhos de açúcar do Brasil, construídos de madeira pelo colonizador português, foram de tração animal. E o boi, trazido de Cabo Verde, Canárias e da Madeira, constituiu-se na força motriz das almanjarras ou paus de roda das moendas como mostra a figura abaixo (in Historia Naturalis Brasiliae, 1643. Guilherme Piso).

Sabe-se que no Brasil tupiniquim não havia boi, exceto o peixe-boi, a cuja existência e descrição fez menção o padre Fernão Cardim no texto Tratados da terra e gente do Brasil que recua ao final do século XVI: “Este peixe nas feições parece animal terrestre, e principalmente boi: a cabeça lhe é toda de boi com couro, cabelos, orelhas, olhos e língua...”

Pode-se imaginar a estranheza que teria causado aos índios da terra a visão dos primeiros bois com seus corpos volumosos, chifres curvilíneos, “couro, cabelos, orelhas, olhos e língua”, para repetir Cardim. Do atrelamento às almanjarras não demorou muito para que o boi fosse jungido à mesa de madeira com rodas que formam o corpo da carreta – primeiro veículo terrestre a percorrer as esconsas trilhas e caminhos brasileiros.

Mas nada de novo houve nessa associação de boi e carroça. José Alípio Goulart informa, em Meios e instrumentos de transporte no interior do Brasil (MEC, Rio de Janeiro, 1959) que o carro de boi “de origem romana, é o plaustrum do Lácio [figura abaixo]. Quando os romanos invadiram a península Ibérica, levaram o veículo para essa parte da Europa; então, da região do Minho, trouxeram-no para o Brasil os primeiros colonos lusos...”

Estava dada a largada para que o carro de boi se tornasse um dos ícones da formação histórica do Brasil a começar pela sua conexão à produção açucareira dos engenhos da Colônia. Dessa estreita e íntima simbiose nos dá ciência a iconografia que cobre um largo período de tempo da nossa história.

Tire-se a prova percorrendo-se as gravuras dos engenhos de açúcar da época colonial onde se fizeram presentes os carros de boi junto às atividades canavieiras. Sem esgotar a galeria, dou exemplos:

Talvez tenha sido devido ao valor icônico conquistado pelo carro de boi que Pedro Américo, no famoso quadro O Grito do Ipiranga, em que retratou um dos momentos fundamentais de nossa história, tenha inserido um carreteiro com a carroça puxada a bois como testemunha ocular do ato da separação política do Brasil de Portugal. Um grito gritado ao ar, bravo e retumbante, ameaçando independência ou morte que parece ter assustado o carreteiro.

E note-se que me cingi a assinalar, predominantemente, e em vol d'oiseau, a importância do carro de boi no Brasil a partir das raízes da economia açucareira com a iconografia a ela correspondente, sem recorrer, como recheio a mais, às inumeráveis citações bibliográficas que o tema comporta e os velhos cronistas possibilitam.

***

Também no Espírito Santo o carro de boi madrugou cantando e gemendo no serviço dos açúcares pelos chãos capixabas. O primeiro documento que trata da fundação de engenhos e moendas na capitania de Vasco Fernandes Coutinho é a própria carta de doação firmada por D. João III em favor do donatário. Ainda não continha nenhuma referência específica aos engenhos e moendas de açúcar, apesar de mencionar, genericamente, a formação e exploração de “moendas d´água, marinha de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer qualidade que sejam”. Datada de 1º de junho de 1534, nem sequer o rei de Portugal podia prever, naquela ocasião, a expansão formidável que teria a produção açucareira na colônia brasileira, mercê das mudas introduzidas por Martim Afonso de Souza.

Menos de um ano após o recebimento da carta de doação, Vasco Coutinho desembarcou em seu senhorio com o pesado encargo de tornar a terra produtiva para si e Portugal. Cerca de quatro anos depois quando Duarte de Lemos, vindo da Bahia, passou pelo Espírito Santo, Vasco Coutinho, para prendê-lo a terra, doou-lhe de mão-beijada a Ilha de Santo Antônio que se tornaria depois sede da vila de Vitória. No Alvará da concessão já constava a permissão para que o recém-chegado fizesse um engenho de açúcar, no rio das Roças Velhas, “defronte da ilha de Vitória”, conforme se lê na História do Estado do Espírito Santo, de José Teixeira de Oliveira.

Por conseguinte, já estava claro para os primeiros povoadores do Espírito Santo que o progresso da capitania deveria se sustentar na produção açucareira. Por sua vez, informa Frei Vicente do Salvador, na História do Brasil 1500 a 1627, que, antes da viagem que fez ao Reino [em 1545], Vasco Coutinho deixou “ordenados quatro engenhos de açúcar”. De quatro a seis, o número varia na pena dos cronistas.

Da produção desses engenhos, em carta de 26 de setembro de 1545 dirigida ao rei de Portugal, o feitor Ambrósio de Meira estimava obter-se uma carga de 1000 arrobas de açúcar a ser enviada para o Reino em começos de 1546 (apud Teixeira de Oliveira). E eram contados somente dez anos do pontapé inicial da colonização do Espírito Santo.

Demonstrado está que desde muito cedo engenhos de açúcar havia no Espírito Santo em franca atividade.

E quanto aos bois?

Da sua presença no Espírito Santo já fala Fernão Cardim. É testemunho mais do que confiável de quem visitou a capitania nos últimos anos do século XVI. Como reforço do registro que ele fez, recorde-se que um dos motivos que levou o corsário Thomas Cavendish a atacar o Espírito Santo em 1592 foi a informação obtida pelos ingleses de que havia gado na capitania, conforme Anthony Knivet, in Vária fortuna e estranhos fados.

Ora, se havia engenhos e havia bois, seguramente estavam eles a serviço da produção de açúcar, seja como força motriz das almanjarras, seja para o transporte em geral, o que nos leva à existência precoce em terras capixabas do plaustrum minhoto, da informação de José Alípio Goulart.

Uma existência – faça-se o ressalte – que não se conteve a lufa-lufa dos engenhos, mas, ao contrário, prolongou-se até os tempos recentes ligados às mais diversas atividades rurais.

A prova mais que provada está nas tradicionais festas dos carros de boi que ainda se celebram em vários municípios do Estado. E tradição é perenidade no tempo.

Tal fato se pode constatar em relação às festividades que se realizam em Afonso Cláudio, Iúna e São José do Calçado, por exemplo. Aliás, a localização do carro de boi em municípios capixabas, nas vizinhanças de Minas Gerais, abre a vertente de estudos para a procedência desse veículo vindo daquele Estado para a região oeste do Espírito Santo trazido pelos muitos migrantes que se estabeleceram entre nós, dedicados às lides agrárias.

Finalmente, para encerrar o tema, quero prestar homenagem às festas do carro de boi com foco na que se realiza em São José do Calçado e, em especial, na pessoa de Zé Benedito (José Benedito Nunes), carreiro e agricultor falecido há pouco tempo. Para tanto, nem preciso sair deste site onde me considero escritor-residente. Basta transcrever – e o faço com a maior reverência – trecho do texto do escritor Pedro J. Nunes (seguinte à foto abaixo, onde ele aparece ao lado do pai, Zé Benedito) e que pode ser acessado na íntegra aqui mesmo, no Tertúlia Capixaba, criado e mantido por Pedro J. Nunes.

“Graças a Zé Benedito e seus amigos carreiros, hoje ainda se pode viajar no tempo em São José do Calçado, onde as coisas demoram a acontecer. Lá, em setembro, como num pedido de desculpas, a história dá um passo atrás e cede lugar à antiga tradição dos carros de boi, veículo que desde o Brasil colonial carregou nossa boa – e má – história. Vinte, trinta carros de boi, carretões, carroças e zorras, saindo do sítio de Zé Benedito, se dirigem à cidade e desfilam pelas ruas conduzidos por orgulhosos carreiros de todas as idades, todos eles trazendo no peito o saber de quem sabe o que representam para a história”.

Uma sapiência (seu filho diz que o pai conversava com os bois) que Zé Benedito dominava como uns poucos, “todo orgulhoso de seu ofício de carreiro, como se no paraíso fosse carrear seus bois pela eternidade”.

A gravura [detalhe] que encabeça este artigo é de Joaquim Lopes de Barros.