A mais antiga saudade histórica do fantasma

- ABRACADRABA! – brindou-me o fantasma do centro histórico de Vitória com sua voz de baixo cantante. E inda deu-se a cachimônia de indagar: - Assustei-o, meu ínclito?

- ABRACADRABA! – brindou-me o fantasma do centro histórico de Vitória com sua voz de baixo cantante. E inda deu-se a cachimônia de indagar: - Assustei-o, meu ínclito?

- Se quando você dá as caras em silêncio já me assusta, quanto mais com um soturno palavrão disparado ao meu ouvido... – respondi mal humorado.

- Não foi minha intenção...

- Sei que não foi por você não ser movido por maus propósitos – fingi acreditar em suas palavras.

- Mas foi bom encontrá-lo, meu digno, porque desejo fazer-lhe uma pergunta que tem espicaçado o meu espírito. Uma pergunta que venho fazendo aos meus amigos do peito, quando os deparo no meu cotidiano post mortem. Ainda ontem, eu a fiz ao excelentíssimo...

- Que pergunta é esta, fantasma? – atalhei-lhe a logorreia.

- Eu gostaria de saber qual é a sua mais antiga saudade histórica? Não estou falando da saudade de pessoas, nem de lugares especiais, mas de uma saudade específica, associada aos velhos tempos da nossa querida Vitória. Uma saudade que, sendo algo sentimental e inesquecível, tenha, entretanto, por bas-fond o passado histórico de nossa cidade, comprenez-vous? Uma lembrança pessoal, enquadrada num momento de história, un tableau du temps passé com a força de uma aquarela imorredoura e emotiva. Gostou da metáfora?

- Por que ao invés de tentar explicar o que você deseja não me conta a saudade histórica que nem sequer a sua morte foi capaz de apagar – sugeri a fim de facilitar o seu esforço explicativo.

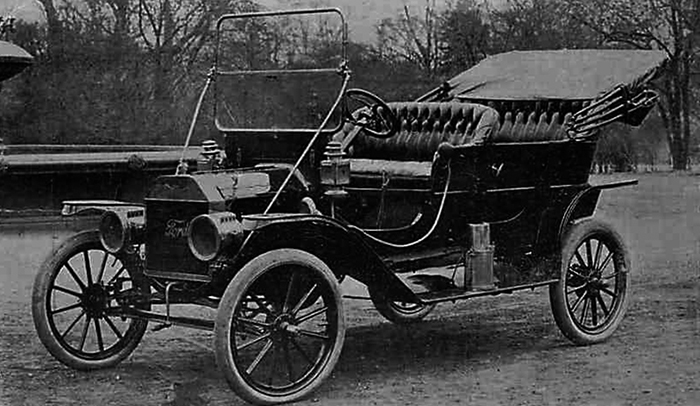

- Trés bien, mon ami, je vous raconte – disse o fantasma. E contou. – Minha mais recuada saudade histórica foi a volta que eu dei, junto com meu dileto amigo, o comendador Deodato, no automóvel do grande André Carloni. Não sei se você sabe, mas o italiano André Carloni foi dono do primeiro automóvel de Vitória. Quando foi isso? Eu pergunto e eu respondo: em 1912, ano em que terminou o governo do incomparável Jerônimo Monteiro. Ainda guardo na memória a imagem do carro: um Ford Rex de quatro portas, dois grandes faróis redondos sobressaindo à frente do motor, rodas radiadas com pneus maciços e estreitos, capota de lona que baixava inteiriça por trás do banco traseiro forrado de couro escuro.

A descrição que eu ouvi me pareceu tão feliz e perfeita que a visão de um fordeco fantasma me atropelou de inopino o pensamento.

Uma visão que logo se desanuviou da minha mente uma vez que o fantasma não me deu tempo para demorados devaneios, enquanto prosseguia atiçado por suas recordações: - E era justamente assim que André Carone gostava de passear pela cidade: com a capota baixada, deixando-se admirar ao volante do carro, elegantemente trajado com terno, colete, gravata, lencinho no bolso do paletó, o cigarro preso nos lábios, os óculos de motorista grudado no rosto, verdadeiro poser de conquistador italiano. Eu disse que ele gostava de passear, mas foi modo de me expressar porque você, meu digno, pode imaginar o que era andar num automóvel, naquela época, pelas ruas de Vitória, uma cidade ainda provincial e arcaica, de ruas irregulares calçadas com pedras pé de moleque. Sem falar nas subidas e descidas! Era uma odisseia, meu ínclito, uma odisseia! Tal e qual a volta que eu e o comendador Deodato demos com Carloni. Foi apenas um giro pela cidade alta, num convite especial que ele nos fez com partida da casa de Deodato em direção ao Largo Santa Luzia, seguindo depois pela Rua Grande até à matriz de Nossa Senhora da Vitória, e daí ao Largo Afonso Brás para retornar ao ponto de partida. Quanto tempo durou? Creio que uns vinte minutos que para mim se tornaram memoráveis. Não esqueço sequer – como poderia esquecer? – quando o motor do automóvel resfolegou e apagou numa lombadinha bem em frente da igreja de Nossa Senhora. Resultado: sobrou para mim, enfiado no meu terno de casimira inglesa, saltar do carro para girar a manícola que pôs o carro novamente em funcionamento, o que só aconteceu depois de muito esforço da minha parte, suando em bicas, enquanto Carloni gritava a plenos pulmões, com seu atávico sotaque italiano: presto, presto. É a esse tipo de saudade histórica que estou me referindo... – concluiu o fantasma, cobrando-me de imediato: – Agora, conte-me a sua, meu digno.

Estive a ponto de dizer que a minha saudade era dos bons tempos em que se podia andar pelas ruas da cidade, de dia ou de noite, sem que nenhum fantasma falastrão estorvasse a caminhada. Mas, contendo-me com esforço, preferi corresponder à expectativa do fantasma até como retribuição à interessante narrativa que acabara de ouvir. Além do mais, eu próprio havia sido instigado a pensar numa questão que nunca havia passado pela minha cachola: a da minha mais recuada saudade histórica, na expressão do fantasma.

– Alors, mon ami? – pressionou meu inquisidor.

– Bem – disse eu – vou aplacar a sua ansiedade. Minha mais antiga saudade histórica...

- Já sei que você vai falar dos bondes de Vitória e talvez dos seus reclames comerciais...

- Olha, fantasma, até que eu podia falar dos bondes e seus reclames, uma saudade que me é muito cara. Mas vou rodar por outros trilhos falando do Parque Tênis Clube de Vitória, onde me iniciei menino ainda no jogo de tênis, mas sem ir adiante. Portanto, uma saudade de garoto que acalanta o meu passado.

- Uma saudade de raízes bem antigas, meu ínclito. Pouca gente ainda viva se recorda do Parque Tênis Clube de Vitória... – disse o fantasma olhando-me de soslaio.

- Uma saudade antiga, porém menos recuada que a sua, do automóvel de André Carloni – rebati percebendo a gozação que ele tinha feito. – E, afinal, posso ou não posso continuar?

- Por favor, meu digno, vá em frente.

- Como ia dizendo, o Parque Tênis ficava a céu aberto no local onde foi erguido, na década de 50, o Jardim da Infância Ernestina Pessoa, na esquina da Rua José de Anchieta com a 23 de Maio, no Parque Moscoso. Tinha duas canchas revestidas de saibro, separadas por um corredor reto que terminava no prédio do clube. O curioso é que se entrava no Parque Tênis não pelo prédio-sede, quase sempre fechado, mas pelo portão que ficava no extremo oposto do corredor, com frente para a 23 de Maio, ao lado do depósito onde se guardavam as redes e os equipamentos usados para a conservação das duas quadras. Um grande alambrado de arame com malhas em losangos cercava todo o parque, o que permitia que assistentes esporádicos pudessem acompanhar, do lado de fora, as partidas entre os tenistas, porque o Clube somente admitia o ingresso, em suas dependências, de associados – profissionais liberais, comerciantes, magistrados, funcionários públicos e seus familiares.

– Une mémoire très précise e belle – festejou o fantasma. – Eu conheci o Parque Tênis, embora nunca tenha pisado lá porque nunca fui adepto de atividades esportivas. Houve uma ocasião em que cheguei a tentar ser remador do Clube de Regatas Saldanha da Gama, mas foi um fiasco completo em que dei com o remo n´água.

– Se você tivesse se saído bem talvez fosse outra saudade histórica para contar no seu cotidiano post mortem... – disse eu.

– Não, meu digno. Usar da força física nunca foi o meu forte. Basta a lembrança que tenho da manícula do carro de André Carloni, cujos volteios até hoje me doem o braço – disse o fantasma simulando uma carantonha de dor enquanto apertava o braço esquerdo com a mão direita.

– Pera aí, fantasma, você é canhoto? – indaguei na surpresa da descoberta.

- Oui, mon ami. Eu fui canhoto – disse ele enfatizando a resposta.

- Desculpe-me, fantasma, mas para mim você é cada vez mais sinistro... – não contive a brincadeira

Ao invés de se mostrar aborredico, o fantasma surpreendeu-me com a recitação dos versos iniciais do poema Canção da Saudade, de Bastos Tigre:

Saudade, palavra doce,

Que traduz tanto amargor!

Saudade é como se fosse

Espinho cheirando a flor.

Saudade, ventura ausente,

Um bem que longe se vê,

Uma dor que o peito sente

Sem saber como e por quê.

Em seguida partiu, acenando-me com a mão... sinistra.